東京国立近代美術館は、東京都の竹橋にある、主に日本美術を所蔵する美術館です。日本初の常設展示の美術館で、岸田劉生「道路と土手と塀」、古賀春江「海」など、近代日本の洋画、日本画、彫刻があります。

今回はそんな東京国立近代美術館の見どころをご紹介します。

どんなところ?

東京国立近代美術館(The National Museum of Modern Art, Tokyo)は、東京都・竹橋の北の丸公園内にある美術館です。明治時代後半からの絵画、彫刻、写真などの近現代美術を所蔵し、常時展示した日本で初めての美術館です。それまでは企画展を中心に行っていた日本の美術館で、初めて美術館によるコレクションの収集を行ったことで知られます。コレクションは約14,000点。略称は、MOMAT。

観ておきたい作品5選

東京国立近代美術館のコレクションの中で、おすすめの5作品を厳選しました。

原田直次郎「騎龍観音」

(1890年、油彩)

原田直次郎(はらだなおじろう、1863年-1899年)は、日本の洋画家です。明治初期の日本での洋画の地位確立に尽力しました。森鷗外の小説「うたかたの記」の主人公のモデルとされます。代表作は、「騎龍観音」。

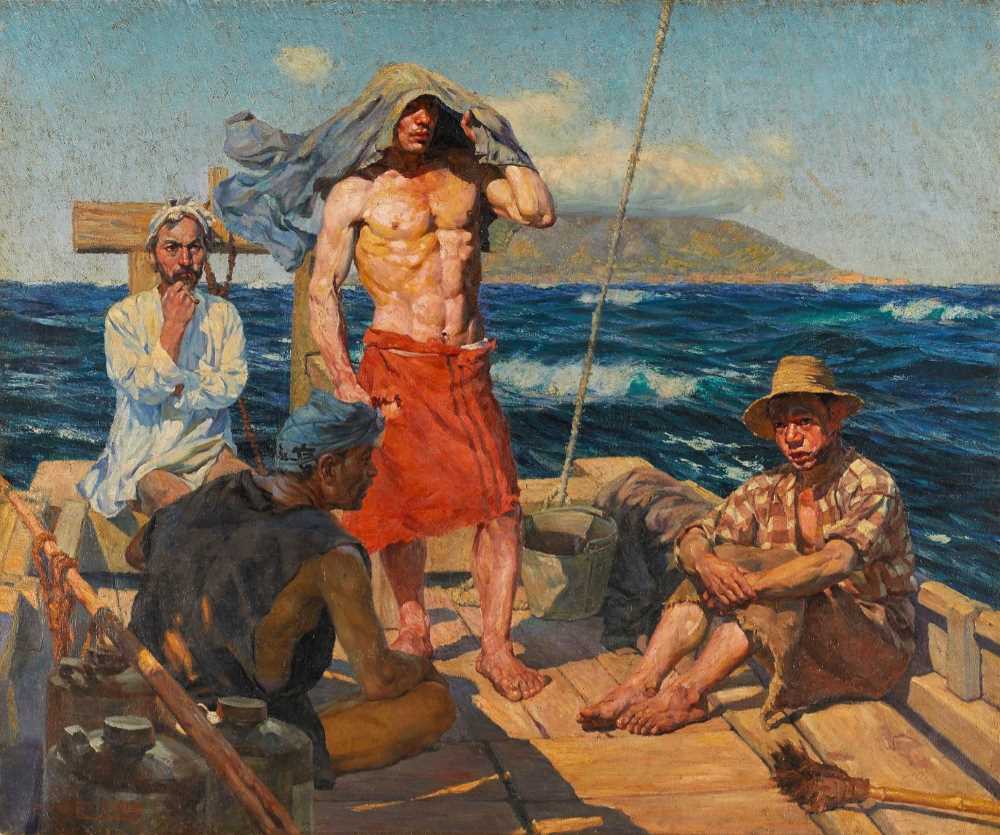

和田三造「南風」

(1907年、油彩)

和田三造(わださんぞう、1883年-1967年)は、日本の洋画家です。明治から画家として活動し、日本における色彩標準化にも尽力。戦後、映画「地獄門」でアカデミー賞衣裳デザイン賞を受賞しています。代表作は、「南風」。

岸田劉生「道路と土手と塀」

(1915年、油彩)

岸田劉生(きしだりゅうせい、1891年-1929年)は、日本の洋画家です。後期印象派の影響の強い作品から始まり、ルネサンスやバロックの影響が顕著な写実的作品に移っていきました。娘の麗子の誕生以降は彼女をモデルとした作品を描きました。代表作は、「道路と土手と塀」。

古賀春江「海」

(1929年、油彩)

古賀春江(こがはるえ、1895年-1933年)は、日本の洋画家です。日本の初期のシュルレアリスムの代表的な画家です。作品は、しばしば近代的な建築物や機械が描きこまれていて、構成的な画面が特徴です。代表作は、「海」。

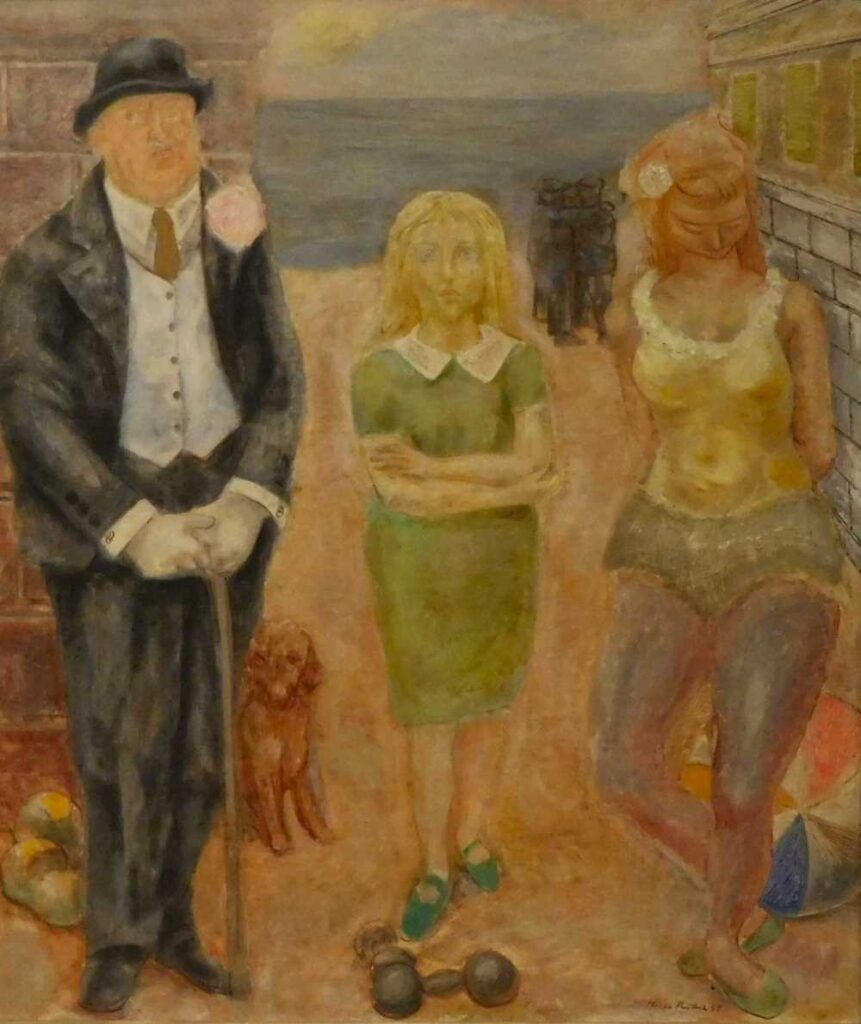

野田英夫「サーカス」

(1937年、油彩)

野田英夫(のだひでお、1908年-1939年)は、日系アメリカ人の洋画家です。アメリカと日本を行き来しながら活動しました。代表作は、「スコッツボロの少年たち」。

展示されている作品は時期によって異なり、これらが展示されていないこともあります。

あれこれ

東京国立近代美術館は、東京都・竹橋の北の丸公園内にある本館と石川県金沢市にある国立工芸館からなります。

本館は、日本初の常設展示の美術館で、洋画、日本画、版画、彫刻などのコレクションがあります。1952年、東京都京橋で日本初の国立美術館として開館し、1969年、新館として北の丸公園の一画に開館しました。当時の評議員のブリヂストン創業者の石橋氏が、建物を新築し、寄贈したものです。コレクションでは、重要文化財が目白押しです。

石川県金沢市に分館の国立工芸館があります。国立工芸館の方は、工芸品が中心のコレクションです。

館内は、一部の作品を除いて、写真撮影可ですが、フラッシュは禁止です。館内には、ミュージアムショップ、レストランがあります。

地下鉄東京メトロ竹橋駅からすぐの便利な場所にあります。

東京国立近代美術館は、皇居の近くにあり、周辺は散策にも最適です。皇居は、かつての江戸城跡で、広大な敷地に御殿や宮殿が点在します。皇居東御苑は、旧江戸城本丸跡で、本丸、二の丸、三の丸の一部が一般公開されています。本丸エリアは旧江戸城の中心だったところで、いまでは天守台、富士見櫓、富士見多聞が遺構として残ります。

今回は東京都にある東京国立近代美術館の見どころをご紹介しました。ではでは。